本コラムは、司法書士として数多くの遺言書に関わってきた水野先生が、実体験を通じて感じたことや遺言の重要性、作成方法、さらには実際の事例を交えて執筆していただきました。遺言は、あなたの思いを未来に繋ぐ大切な手段です。自身の思いをどのように形にしていくか、考えるきっかけとなれば幸いです。

どうして人は遺言を作るのでしょう。多くの人は「家族がもめないようにしたいからかな。」と答えられます。つまり、遺言は亡くなった後にトラブルを避けるためのものと考える人がほとんどです。

なので、「ウチは一軒家しかなく財産が無いのでトラブルにならない。」と考えられる人や、「ウチの家族は仲が良いからトラブルにならない。」と考え、遺言は自分とは縁がないと思っている人は少なくありません。

しかし、一方で「遺言がないと、子供二人が遺産を分け合う。ということは、片方が増えれば片方が減るということだよね。」「子供同士で、お金が多い少ないの話をしないといけないということだね。」と考えて、トラブルになる可能性が無い家族でも、遺言を作っておこうと思う人も少なくありません。

私が司法書士になった20年前、遺言を作りたいと考える人は、ほぼ「トラブル防止」や「子供のいない家庭」でした。しかし、現在は遺言を作る動機は大きく変わってきていると感じます。つまり、「子供間でお金の多い少ないの話をさせたくない」や、子供から「兄弟でお金の話をしたくないので遺言を作っておいて欲しい」というご家庭がとても増えてきていると感じているのです。財産は平等に引き継いだら良いと思っている親御さんは少なくありませんが、親の介護の負担の多寡や、そもそも遺産に不動産がある場合、売って分ける以外に平等はあり得ません。それなら売って分ければよいと思われるかもしれませんが、売って分けるとなると、子供たちが一緒に売る必要があります。しかし、三回忌まで家は残しておきたい長女と、すぐに売却したい次女の場合は、売るタイミングをめぐって今まで仲が良かった姉妹の関係性が変わってくることも考えられるでしょう。

遺言は、単なるトラブルを防止するだけの手段ではなく、大事な家族を失った際に、残された家族が安心して前を向けるよう、家族に気持ちを伝えるとても有効な手段です。どのように自身の財産を引き継いでもらいたいか、また家族や親しい人々に残すメッセージを伝える手段として、遺言は非常に大切な役割を果たします。この記事では、遺言の基本から具体的な作成方法、遺留分、さらにはトラブルの有無にかかわらず、多くの家庭で遺言が必要とされる理由について詳しく解説します。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、現在作られている遺言書のほとんどが、自筆証書遺言か公正証書遺言の2つに分類されます。それぞれ特徴や効果、手続きの難易度が異なりますので、そのメリット・デメリットについて解説します。

【自筆証書遺言】

遺言者が自ら全ての内容を手書きし、署名・日付、押印する形式です。比較的簡単に作成できます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

自筆証書遺言は、「法務局での自筆証書遺言の保管制度」が始まり、制度を利用することで、デメリットの紛失のリスクや、検認手続きを不要にすることができるようになっています。

【公正証書遺言】

公証人が作成する遺言で、公証役場で保管される遺言です。もっとも信頼性のある形式のひとつとされています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

専門家や金融機関が関与する場合の多くが公正証書遺言であり、信頼性が高い遺言書です。

●自分に合った遺言を選ぶポイント

遺言は家庭の状況や遺言者の希望によって最適な形式を選ぶ必要があります。費用や、かかる手間を考慮して、どちらの遺言を選ぶべきかは慎重に判断してもらいたいと考えます。

手軽に作成したい場合:自筆証書遺言

必要に応じて法務局での保管制度の利用をお勧めしますが、目先の費用は公正証書遺言より安価です。ただし、10万円の違いが出ることは多くありません。遺言書を頻繁に書き換える可能性がある場合は自筆証書遺言が適していると考えます。自筆証書遺言の場合は必ず遺言を作ったことを伝えておいてください。というのも、せっかく作った遺言書が誰にも見付けられなかった場合、遺言書は無いのと一緒だからです。

確実性を重視したい場合:公正証書遺言

費用が10万円程度必要なのと、公証人の面談が必須ですが、とても安心できる制度です。執筆者は自筆と公正証書の遺言のどちらを選択するべきかをたずねられた場合、いつも次のように答えています。

「遺言は作るのが目的ではなく、遺言書通りに相続手続が進み遺産を分配することが目的ですよね。遺言書を作るのは誰のためかを改めて考えてみてください。残された家族が安心できるのはどちらの方法か。目先の費用が安いことを残された家族が望まれるでしょうか。」と。専門家の多くが公正証書を選ぶ理由がそこにあると思っています。滞りなく相続手続が安心して進めるためのものであれば、公正証書をお勧めします。

遺言書を作成する際には、以下のポイントに留意してください。

●目的を明確にする

何を目的として遺言を書くのかを明確にし、伝えたい意思を整理しましょう。

子供のいないご家庭なのか、トラブル防止なのか、子供間でお金の多い少ないの話をさせたくないのか。目的が明確になると伝えたい意思が整理されますので、まずは目的を明確にされることをお勧めします。

●財産の状況を確認する

財産状況を確認します。不動産がどうなっているか。預貯金はいくらくらいあるのか。

不動産はご自身で固定資産税を支払っていても、まだ先代名義のままや未登記のままであったり、ご自宅への道路について、共有持分の有無を確認したり、まだ住宅ローンの担保等が残っている場合は借入がどのくらい残っているかを確認する必要があります。

預貯金は、およその額は皆さん把握されていますが、普段使っていない銀行に預貯金がある場合は、相続人が分かるように整理をする必要がありますし、遺言を作成してもすぐに亡くなるわけではないので、日々の生活費や将来の施設利用を見込んで、将来の預貯金の残金を想定する必要があります。

●独力で作成するか、専門家に依頼するか

遺言書はお一人で作成される方は珍しくありません。書店に行くと沢山の遺言書作成を指南する本を見かけます。独力で作成しようと考えられている人は書籍を参考にしてください。専門家に依頼されようと考えている方も多いでしょう。専門家に依頼される人の多くは「相続は一生に一度しかないので、やり直しができないのでお願いします。」だったり、「失敗が許されないからお願いします。」と考えられている人です。遺言書を作るだけなら書籍を参考にすれば形はできます。しかし、遺言書を作成する目的が残された家族の幸せだったり、安心だったりすると、専門家のアドバイスがあった方が良いか、無くても良いと考えられるか、どちらが良いかを検討されるのが良いでしょう。

●遺言書を作成したことを伝えるタイミング

遺言書を作成したことを伝えるタイミングも家庭によって異なります。作る前から伝える家庭もあれば、作った後、しばらくは伝えない家庭もありますし、亡くなってから伝える家庭もあります。この伝えるタイミングと誰に伝えるかについても、慎重に考えてください。

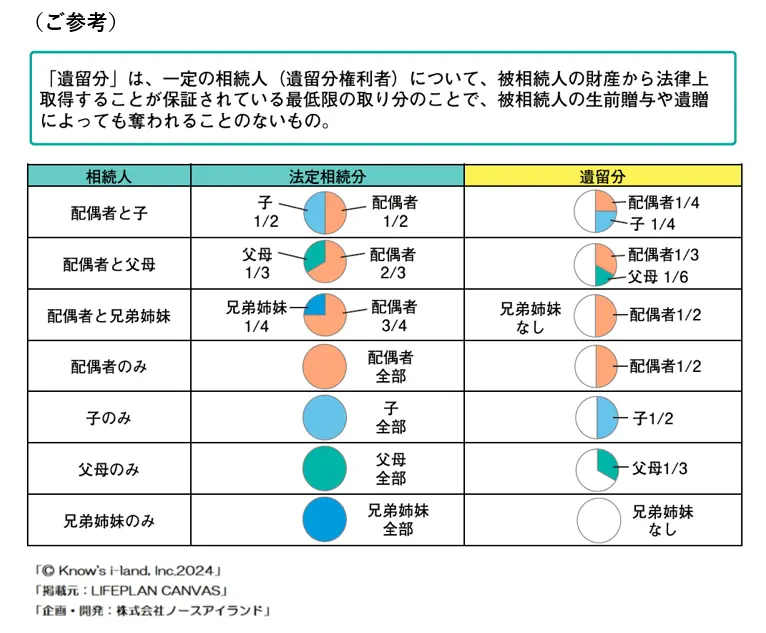

遺留分とは、民法が保障している最低限度の相続分を指します。これは、遺言によって奪われた権利を一定部分のみ確保するための法的保護の制度で、この保護の制度を利用するかどうかは、相続する権利を奪われた人にゆだねられています。したがって、相続発生後に遺言で財産を全く相続しない状況を許容する人は、遺留分の権利を利用しないことも可能です。

遺留分は、相続人が子供の場合、法定相続分の半分となります。例えば、親が亡くなって子供二人のみが相続人の場合ですと、法定相続分が1/2となります。したがって、その場合の遺留分は1/4になります。

遺言書を作成する場合は、相続人との関係や性格を考慮して、遺留分に配慮しながら遺言を作成することが、トラブル回避には重要です。

家族間の関係が悪くない場合、遺言は不要と思われがちです。しかし、いくら家族が仲良く見えても、遺産相続の場面では時として思いもよらない感情の衝突が生じることがあります。「親はきっと自分にこうして欲しいと考えていたはずだ」という個々の解釈が異なると、誤解やすれ違いを生みやすくなります。例えば、親は平等に引き継いでほしいと考えていても、法要を継続する予定の長男は他の兄弟より遺産を多くもらうことが当然だと思っている場合も良くあることですし、維持管理に費用がかかるだけの価値の無い不動産(負動産)がある場合は、誰が負担を引き継ぐのかとても難しい問題です。また不動産があれば、共有以外そもそも平等に分けることができなくなっています。

遺言を残すことで、遺された家族が「親の思い通りにできた」と納得しやすくなるのです。相続を機に関係が微妙になる家庭は少なくありませんが、相続を機に仲が良くなる家庭も多いのです。それぞれの家庭をもって現在は離れている家族が、皆で一緒に暮らしていた頃のように、仲良くなる沢山の家庭を目にしてきました。

執筆者は、数千件を超える相続を経験する中で、この残された家族の「感情の整理」ができれば、円満な相続となると実感しています。

自分が亡くなった後に、残された家族が安心して生活し、混乱や不安を感じることなく未来に向かえるように整えておくことは、家族を思うがゆえの行為です。

遺言の存在は、残された家族にとって「亡くなった後も見守られている」と感じさせるものでもあり、単なる法的手続きや財産分割を超えた「心の支え」になります。トラブル回避のためだけではなく、家族への「最後の贈り物」として遺言を捉え、残された家族のより良い未来を願って、遺言を作成することをお勧めします。

このコラムを書いたのは、、、

【執筆者/司法書士法人水野合同事務所 司法書士 水野 昌典】

師に恵まれ、人は変われることを体感して以後、人の変化成長に関わりたいと教員を目指した。が、夢をあきらめ、家業である司法書士に。多くの相続に関わることで、円満な相続は必ず実現できるとの信念から、民事(家族)信託や相続対策を提案し続け、先代から引継いだ時は4名の事務所が、現在では40名に増え、広島県内の司法書士事務所としては、最多クラスの事務所に成長。一度はあきらめた教員であったが、違う形で人の変化成長に関われることを喜びとし、日々精力的に活動している。